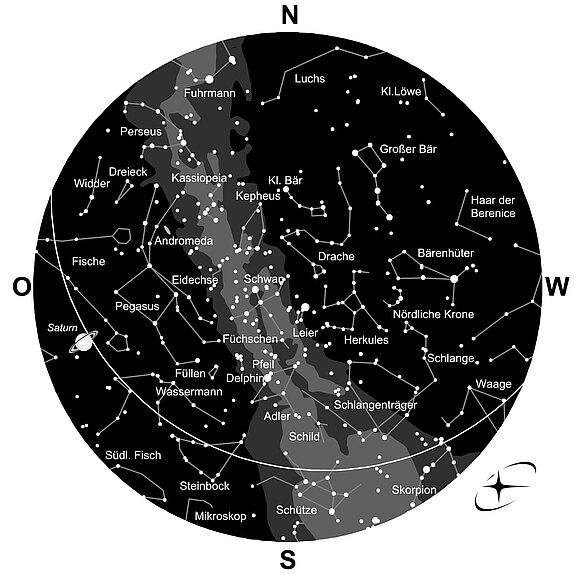

Der Sternhimmel im August

Die Sonne

Die Auf- und Untergangszeiten der Sonne, angegeben – wie alle Zeiten in diesem Artikel – in Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ):

01.08. 5.49 Uhr, 21.02 Uhr

10.08. 6.02 Uhr, 20.47 Uhr

20.08. 6.17 Uhr, 20.28 Uhr

31.08. 6.34 Uhr, 20.06 Uhr.

Der Mond

Am 1. August wandert der zunehmende Halbmond (Phase des ersten Viertels) durch das Sternbild „Jungfrau“. Bis zum 9. August hat er sich zum Vollmond gerundet, der durch den „Steinbock“ zieht. Am 16. durchquert der abnehmende Halbmond (Phase des letzten Viertels) den „Widder“. Die nun immer schmaler werdende Mondsichel verschwindet in der Neumondnacht des 23. vom Firmament, kehrt jedoch in den darauffolgenden Tagen wieder abends an den Westhimmel zurück und streift am 31. als zunehmender Halbmond (Phase des ersten Viertels) durch den „Skorpion“, nahe dessen hellsten Sterns Antares.

Die Planeten

Der sonnennächste Planet Merkur ist gewöhnlich schwierig zu beobachten, da er sich meist im Glanz der Sonne versteckt. Im August kann man ihn ab der zweiten Monatshälfte frühmorgens sehen. Am 16. ist er ab 5.11 Uhr östlich über dem Horizont zu erspähen, am 31. erst ab 5.50 Uhr. Gegen 6 Uhr verblasst er in der einsetzenden Morgendämmerung.

Die Venus, unser Nachbarplanet innerhalb der Erdbahn, wechselt am 24. August von den „Zwillingen“ in den „Krebs“. Als Morgenstern geht sie am Monatsersten um 2.46 Uhr auf, am Monatsletzten erst um 3.38 Uhr. Am 12. kommt es am frühen Morgen ab etwa 3.15 Uhr zu einem spektakulären Rendezvous mit Jupiter, der nur knapp zwei Vollmonddurchmesser nördlich von ihr entfernt steht. Die beiden hellsten Planeten des Sonnensystems sind am Nordosthimmel leicht zu erkennen.

Der Mars, unser Nachbarplanet außerhalb der Erdbahn, ist in diesem Monat mit bloßen Augen nicht mehr zu beobachten, im Fernrohr oder Fernglas nur noch bis zur Monatsmitte. Der Rote Planet steht in der „Jungfrau“ und geht am 1. August um 22.39 Uhr unter, am 15. bereits um 21.13 Uhr.

Jupiter, mit elf Erddurchmessern der größte Planet im Sonnensystem, ist nach Mond und Venus das hellste Nachtobjekt. Er strahlt frühmorgens in den „Zwillingen“. Der riesige Gasplanet steigt am Monatsersten um 3.26 Uhr über den Nordosthorizont, am Monatsletzten bereits um 1.58 Uhr. Besonders sehenswert ist sein sehenswertes Treffen mit der Venus am frühen Morgen des 12. August.

Saturn, der entfernteste mit bloßem Auge sichtbare Planet unseres Sonnensystems, zieht durch die „Fische“. Der Hüter des schönsten Ringsystems des Sonnensystems baut seine Sichtbarkeit im August aus und ist am Monatsende fast die ganze Nacht über zu beobachten. Er geht am 1. August um 22.51 Uhr im Osten auf, am 31. bereits um 20.51 Uhr.

Die Fixsterne

In den Nächten um den 12. August findet wieder das größte Sternschnuppenfeuerwerk des Jahres statt. Die meisten Sternschnuppen sind in der ersten Nachthälfte vom 12. auf den 13. zu sehen, wenn auch viele vom abnehmenden Mond überstrahlt werden. Mit Nachzüglern wird bis zum 24. gerechnet.

Diese Sternschnuppen oder Meteore sind Bruchstücke des Kometen 109P/Swift-Tuttle, dessen Bahn die der Erde kreuzt. Sie schießen mit bis zu 60 Kilometern pro Sekunde (!) in die Erdatmosphäre. Dabei scheinen sie aus dem Sternbild „Perseus“ zu kommen, daher werden sie auch Perseiden (sprich: Perse-iden) genannt. Im Volksmund sind die Leuchtspuren dieses prächtigen Sternschnuppenstroms auch als „Laurentiustränen“ bekannt, benannt nach dem Märtyrer St. Laurentius (gest. 258 n. Chr.).

Die Gefahr eines katastrophalen Meteoriteneinschlags durch die Perseiden ist sehr gering: Die meisten Perseidenmeteore bestehen aus sandkorngroßen Fragmenten, die in der Erdatmosphäre mit einer auffälligen Leuchtspur völlig harmlos verglühen.

Der Sternhimmel im August wird weiter vom Sommerdreieck beherrscht. Diese leicht erkennbare Figur setzt sich aus den hellen Sternen Wega in der „Leier“, Deneb im „Schwan“ und Atair im „Adler“ zusammen

Die weiße Wega ist „nur“ 25 Lichtjahre entfernt. Seit der Infrarotsatellit IRAS um Wega einen Ring aus kühler Materie entdeckt hat, vermuten Experten dort ein Planetensystem im Geburtsstadium.

Der „Schwan“, auch „Kreuz des Nordens“ genannt, scheint, wie der „Adler“, mitten durch die Milchstraße zu fliegen. Schon der Blick durch ein kleines Fernglas offenbart in dieser Region Abertausende von Lichtpunkten, die Sonnen wie die unsere sind.

Dieses matte Band am Nachthimmel ist unsere Heimatgalaxis, ein gigantisches, diskusförmiges Sternsystem aus Milliarden von Sternen, das wir von der Kante her sehen. Auch unsere Sonne zählt dazu. Obwohl die Milchstraße nicht zu den größten Galaxien gehört, sind ihre Maße dennoch beeindruckend: Ihr Durchmesser beträgt etwa 100.000 Lichtjahre, ihre Dicke „nur“ 16.000 Lichtjahre. Sie enthält rund 200 Milliarden Sterne. Die Sonne vollführt in 230 Millionen Jahren einen Umlauf um das Zentrum der Milchstraße, von dem sie etwa 27.000 Lichtjahre entfernt ist. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, etwa 9,45 Billionen Kilometer.